DERNIÈRES NOUVELLES

Nov 21, 2017 20:13

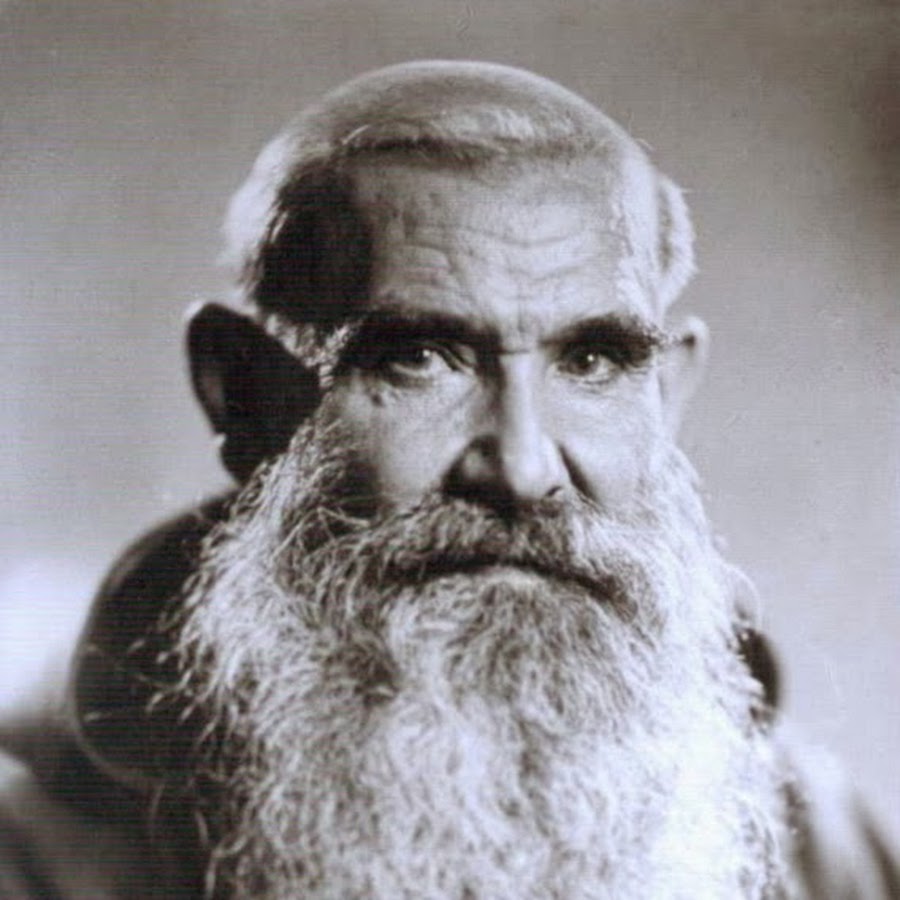

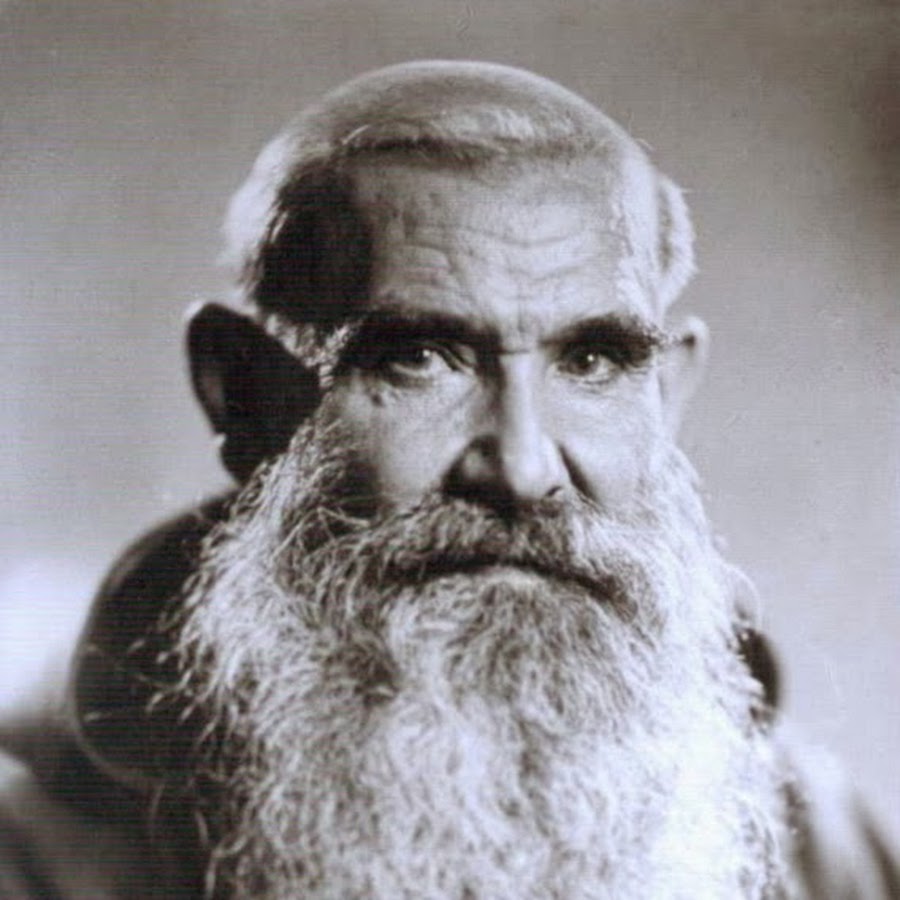

Abouna Yaacoub - Wikimedia